小 澤 太 郎

平城宮跡復元朱雀門の柱組み物と垂木(奈良市佐紀町)

講義日 2015.11.16

場 所 久留米大学 御井学舎241 教室

1. 日本の建築

日本列島の建築は、後期旧石器時代から明治時代初期にいたるまで、頑固なまでに木造一筋でした (ただし、近世の石造蔵など例外有り)。これは、ヒノキをはじめとする良質な木材が豊富であったことが理由として考えられます。また、西洋の諸都市に比べて高温多湿な気候であることから、吸湿性の高い木材を利用することによって環境に適応したものといえるでしょう。

その間、中国大陸や朝鮮半島の人々と度重なる交流があり、建築においても多大な影響を受けました。大きな波としては、縄文時代と弥生文化の伝来、仏教伝来と飛鳥・奈良時代の六朝・唐の影響、鎌倉時代の宋様式の伝来などがあり、幕末から明治初期以降は、西洋建築様式が輸入されました。中でも古代における最も重要な出来事は、仏教の伝来とそれにともなう大陸式の寺院建築の導入でしょう。

それまでの建築は、屋根が茅葺きや板葺きで、地面に柱を埋める掘立柱構造でした。これはわりあい単純な構造で、柱が傷むと元の形に造り替えました。真新しい建物は、気持ちがよいものです。ですから、造り替えによって建物の形を後世に伝えていくというこのようなやり方は、伊勢神宮などの神社建築に残っています(式年遷宮)。

伝来した寺院建築は、これらの考え方や建物構造とは大きく異なり、はるかに複雑で頑丈な構造物でした。しかし、列島ではそれらの外来様式をそのまま受容し模倣したのではなく、取捨選択が行われます。例えば、大陸との比較資料が残る宋の建築様式では、構造や個々の細部においてはそのまま採用されるものの、各部材の線の繊細さや部材のまとまり方、垂木の配置や軒の出、屋根材に伝統的な槍皮葺

(ひわだぶき)を用いることなど、日本的に洗練された新たな表現となっていきます。

現在、日本列島に残る古代建築は、大陸の寺院建築の影響をうけた礎石建物だけです。竪穴住居や掘立柱建物は残っていません。今回は、遺跡の発掘で発見される建物跡から、古代にはどのような建築物があったのか、その変遷を見ていきます。

遺跡発掘調査の様子

2.発掘調査で発見された古代建築

1) 古代の建物遺構が見いだされるまで

最初に、建築物の構造の違いによって、どういう状態で遺跡から発見されるのかを見ておきましょう。発掘をする場所は、宅地であったり田畑であったり様々です。例えば、久留米市太郎原町の太郎原遺跡は調査前、水田でした。このような場所では、地表は耕作土に覆われていて、その下には必ず床土があります。床土は硬く叩き締めてあり、田んぼに張った水が漏れないようになっているのです。

その下には筑後川の洪水で流されてきた細かい砂(シルト)の層が分厚く堆積していました。この層に含まれている遺物の年代から、これが中世(鎌倉~室町時代)のものだとわかります。この洪水層を除去すると、遺物包含層といって、古墳時代の土器などの遺物を含む地層があります。目指す地面はこの下、ようやく古墳時代の遺構がみいだされる「遺構面」に(この場合地山)に到達したのです。

遺構面までの土砂を除去した後、この面を大小の草刈り鎌で凸凹なく平らに削ります。そうすると、 土の色や質・硬さの違い、含まれる遺物などから、竪穴住居や柱穴、溝などの遺構を識別することができるようになります。

また、遺構同士が重なっていた場合、輪郭をたどることができる遺構の方が「切り合い関係が新しく」なります。つまり、相対的に新しい遺構ということができ、遺構間の前後関係を決定する重要な要素となります。

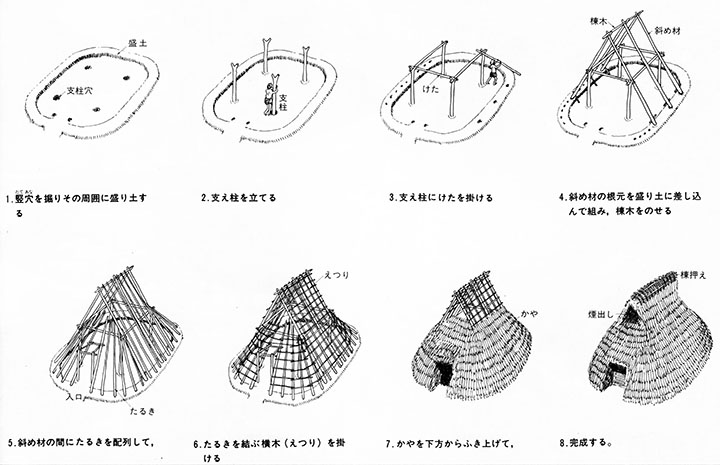

竪穴住居ができるまで(稲葉・中山1983より)

2)竪穴住居

太郎原遺跡は古墳時代の集落跡で、実に多くの竪穴住居が発見されました。遺構面(地山)まで掘り下げると、一辺が4~5mほどの四角い輪郭が次々に姿を現しました。地山は自然に形成された層ですから、有機物が少なくきれいな黄褐色の土です。一方、竪穴住居をはじめとする遺構は、人々がこの土を掘り込んで建物などの施設を造った後、当時の表土が流れ込んだり、埋め戻されたりしたため、土の色や質がまわりの地山とは違っています。なぜなら、地表面は植物や人間の生活で有機物が多く排出されているために、黒っぽく汚れているからです。ます。また、一度掘り返した土は空気にさらされて酸化が進んだり、

空気を含んで締まりがなくなったりしています。

発掘調査では、この竪穴住居内に堆積した土を慎重に除去していきます。土の中には、土器のかけらをはじめ、様々な遺物が含まれています。竪穴住居は、使われなくなった後に、住居の窪みがゴミ捨て場として再利用されることがあります。ここからの出土遺物は、竪穴住居の使用停止の年代を探るヒントになります。

竪穴住居をさらに掘り下げると、硬く締まった面に達します。これが当時の床面です。特に住居の中央部が最も硬く、土間状になっています。この面で出土する遺物は、住居を使用している期間に使用された道具たちですから、住居の使用年代も推測できます。また、この面では、屋根を支える柱の本数や床下収納(屋内土坑)の有無、炉とかまどの区別とその位置、ベッド状遺構の有無や壁材の痕跡、排水溝などを探します。これらは、住居の平面プランと同様、時代によって変化しますので、住居構造や時代の変化を見極める大切な情報なのです。

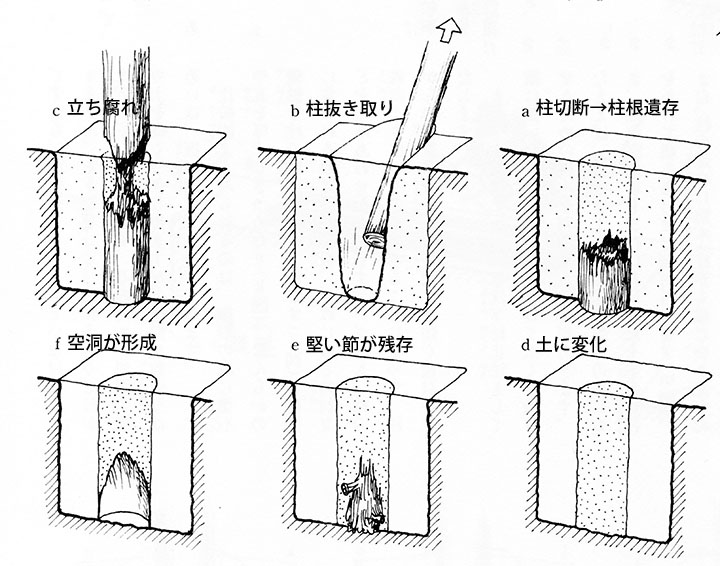

柱穴が発見された時の状況とそこから想定される建物廃棄の状態(宮本・穂積1986に加筆)

3 )掘立柱建物

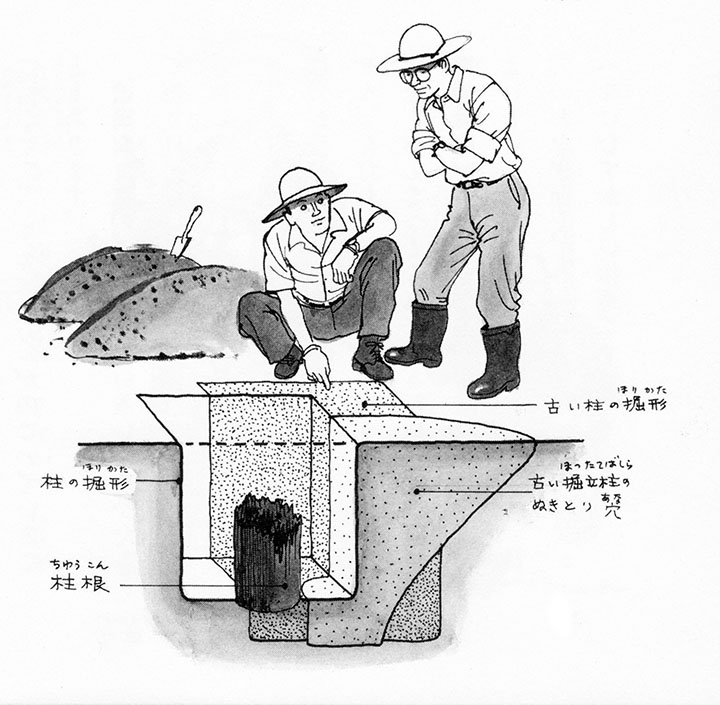

掘立柱建物は、地面に掘った穴の中に柱の根元を埋めて固定する形式の建物です。このような掘立柱建物が数多く見つかる遺跡のひとつに、国府跡があります。国府は奈良時代~平安時代にかけて、国毎に設置されていた役所です。こういった遺跡で掘立柱が遺構として発見される場合、だいたい次のような状況で見つかります。まず、正方形一円形プランの柱を立てるための穴の輪郭(掘形)が見られます。一辺や直径は建物の大きさや柱の大きさで様々ですが、小さいものは20~30cm、大きいものは1~1.5mほどあります。その中央には円形の柱痕(柱が腐った痕跡)、または楕円形の柱抜き取り痕(再利用するために柱を抜き取った痕跡)が残っていることが多くあります。あるいは、柱根(柱の根元)そのものが残っていることも

あります。

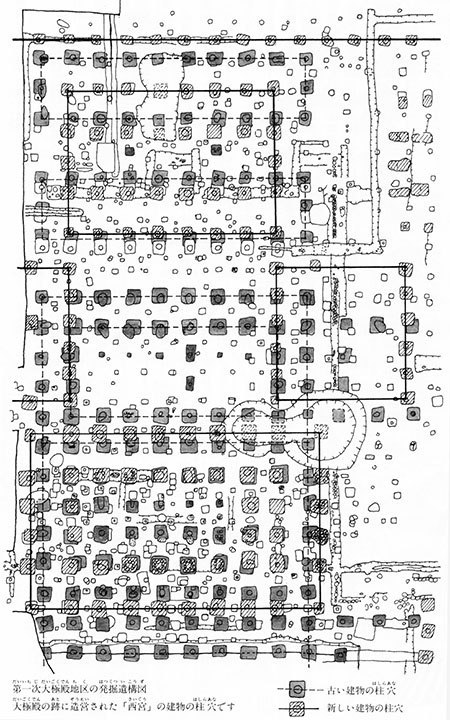

柱穴の切り合いと新旧関係(宮本・穂積1986より)

また、このような柱穴がいくつか重なっていることがあります。一見複雑なようですが、新しい柱穴は、古い柱穴を壊して造られているので、柱穴の新旧の順序を見るためには、大変都合がよいわけです。因みに柱穴が重なっている理由としては、建物の建て替えや建物の改築、後の時代に偶然同じ場所に建築された場合などが考えられるでしょう。

こうして見分けた柱穴とその新旧関係を、等間隔に並ぶ他の柱穴をたどって組み合わせていくと、そこに建物や塀といった施設の存在を推定できます。ここで、新旧関係や組み合わせに矛盾が生じると、そのたびに遺構面を削り直して、何度も検討をくりかえしていきます。遺構が重なれば重なるほど、難しい作業となります。最終的には、平面での確認だけではなく、柱穴の半分を掘り下げて断ち割り、断面で新旧関係や深さ、柱根の残存などを確認します。

一般的には、柱穴からの出土遺物は多くありません。柱穴にわざわざモノを捨てることがないからでしょう。ただし、柱穴掘形や柱痕跡から、わずかに遺物が出土することがあります。掘形は、柱を建てる際に掘られる穴ですから、その埋め戻した土に含まれる遺物の中で最も年代が新しい遺物から、建物の建築年代を推定します。

一方、建築後一定期間が経過し、使用に耐えなくなった柱は、抜き取られるか、地上部で切り取られて地下の柱根は取り残されるか、あるいはそのまま立ち腐れるかいずれかの運命をたどるでしょう。これらの場合、抜き取られた穴や腐れた柱の跡(柱痕)には、遺物が紛れ込むことがあります。この中で最も新しい遺物が、建物の廃絶年代に近い年代を示しているものと考えられます。

以上のような発掘調査から、掘立柱建物の建物規模や平面形式、平面積(建坪)を割り出すことができ、施設内での建物の配置やその変遷を把握することも可能になります。

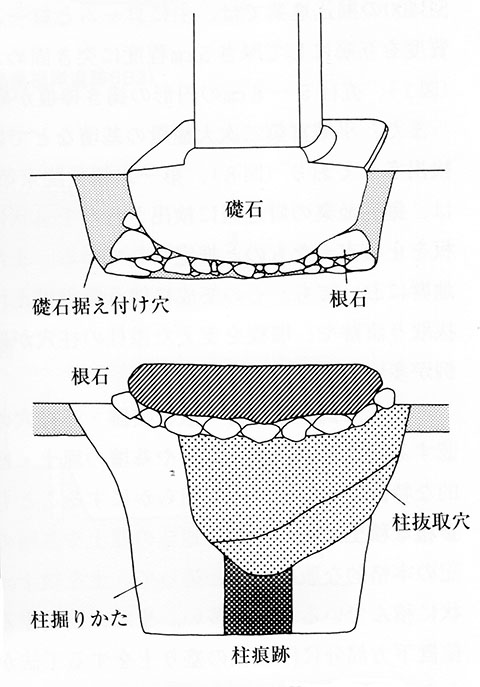

礎石の据え付け状況(山中編2003より)

4 )礎石建物

版築地形で造られた基壇または地面に据えた礎石(土台石)の上に、柱を建てる形式の建物です。柱同士は梁や桁で繋がれて固定されます。

礎石建物を多く採用するのは、宮殿や国府、郡衝(郡の役所)正倉、寺院などです。これらは、地上 部分がなくなり、地下部分が土中に埋もれている場合もありますが、大宰府史跡のように、礎石が地上

に露出して現在まで残っているものも多くみられます。その理由としては、礎石建物を建築する際の強 固な基礎地形が硬いために後世の改変を免れたことと、使用された大形の石材の移動が困難であったこ

とがあげられるでしょう。

調査では、表土を除去し、礎石の位置や礎石を抜いた跡を確認します。礎石の下部には、それを据え付けるための穴と、礎石を安定させたり高さを調節したりする根石が残っている場合が多くあります。礎石に柱を据える柱座が造られている場合は、その中心をたどって組み合わせていくと、建物の規模や平面形式などが判明します。

礎石の下部には掘り込み地形などで、地盤固めを施している場合があります。これには、建物の範囲全体に施す「総地形(そうじぎょう)」と、礎石を設置する場所のみに施す「坪地形(つぼじぎょう)」、複数の礎石ごとに施す「布地形(ぬのじぎょう)」などがあります。

また、建物周囲から瓦が出土することがあります。これらは通常、その建物に葺かれていたものと考えてよいでしょう。軒瓦は型作りですし、その型や製品の傷、作り方の技術、粘土などから、他の寺院や役所遺跡との関係や瓦が造られた順序が推定できます。近隣の建物の例としては、筑後国分寺跡の講堂と塔があります。国分町にある日吉神社境内には地面から顔をのぞかせている1個の大石があります。大石の材質は花崗岩で、表面には直径65cmの浅い窪みが彫り込まれています。一見して人工物とわかるこの大石は、大形の建物の柱を据えるための礎石です。

この礎石を手がかりに、表土を除去していくと、版築工法で造成された基壇と、その上面から礎石の抜き跡14ケ所が発見されました。ここから、講堂の平面規模が、7間×4間の四面廟建物で、桁行総長が29.1

m、梁行13.2mで、建坪が384㎡もある古代の筑後地方で最大規模の建物であることがわかりました。また、基壇にトレンチ(試掘溝)を掘っていくと、基壇構築に際して、旧地表面を南北約21

m、東西約34mの範囲で深さ60一70cmほど掘り下げ、そこから基礎地形として版築土を積み上げ、高さ1m以上の基壇を造成していたことも判明しています。

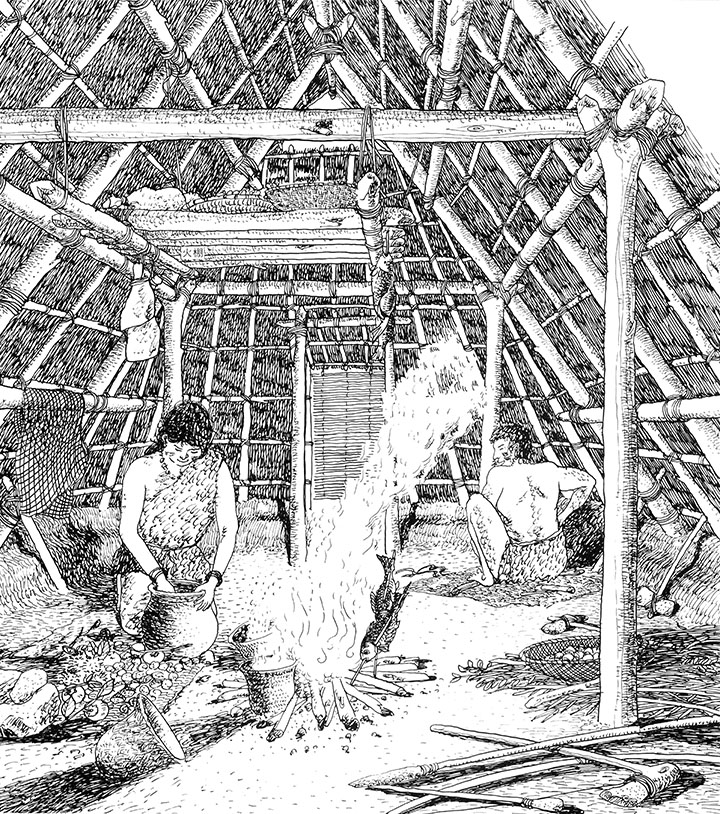

縄文時代の竪穴住居の内部構造(稲葉・中山1983より)

3.建物の構造

1)竪穴住居

日本列島で人々の住まいとして長年利用されてきたのは、竪穴住居でした。その始まりは古く後期旧石器時代(3万~1.3万年前)に遡りますが、盛んに造られたのは、縄文時代に入ってからです。

構 造 特徴的な構造は、構築の際に地面を掘り下げるところにあります。工程的には次のように なります。まず、一定の広さで地面を掘り下げて、掘った土を周囲に盛り上げると(土堤)、人工の壁ができます。床面には穴を掘り支柱を立てると、その上部に桁(けた)を渡し、斜め材を土堤の上に掛けます。これに茅(かや)などで屋根を葺くと、雨や風を防ぐことができます。いわゆるワンルームですが、住居の平面プランには円形や方形、長方形など、時代や時期によって変化します。なお、数年前に鹿児島県・上野原遺跡にある復元住居の中で、たまたま集中豪雨に見舞われましたが、雨漏り等は一切なく、驚いた経験があります。

屋内の中央には炉があり、これが照明と台所のコンロを兼ねています。ここは一番天井が高く、火災の危険性が少ないからでしょう。また、周囲も暖かく、かつ明るくなることから、炉の周りで家族が火に当たりながら食べたり寝たりすることに都合がよかったと思われます。因みに、古墳時代頃までは家族一人一人の食器はなく、炉に掛けた深鉢や喪で煮炊きしたものから直接食べていたと思われます。

弥生時代 弥生時代には、出入り口の反対側の壁際に「床下収納」(屋内土坑)ができたり、住居内部の周辺の床を一段高く造って家族の寝床に使ったり(ベッド状遺構)するなどの変化が見られます。

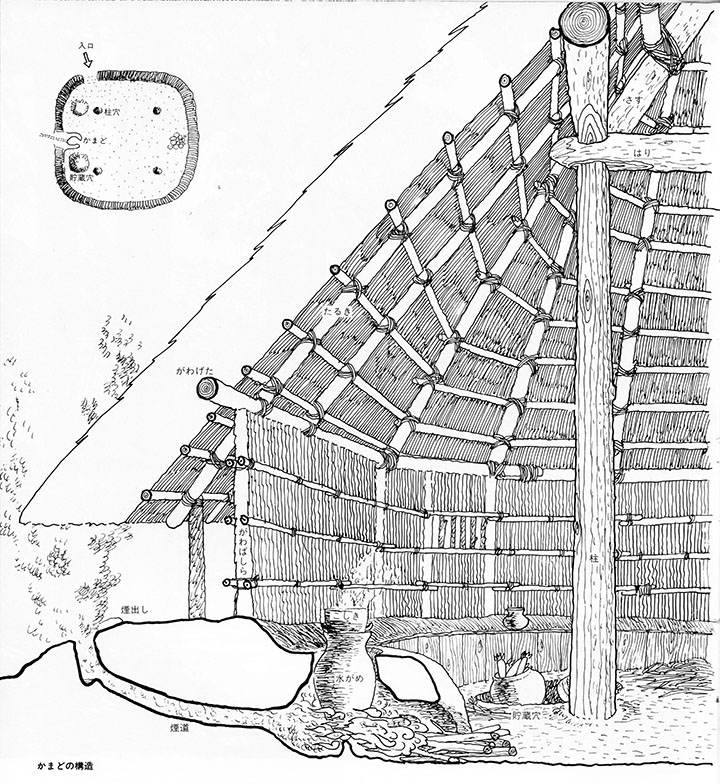

古墳時代の竪穴住居の内部構造(稲葉・中山1983より)

古墳時代 古墳時代中頃になると、朝鮮半島から渡ってきた新しい構造物である竃(かまど)が造られるようになりました。この竃は、入り口と反対側の住居の壁に粘土で造り付けられ、屋外に煙を出すための煙道が土中にあけられていました。竃の上部には穴が空いており、ここに喪をかけ、焚き口から薪を焚いて煮炊きしました。それまでの低い屋根だと、竃の火が屋根に燃え移りやすいため、柱を高くして、家のぐるりに側壁がつくられています。そうすると、窓をつけることもでき、屋内に自然採光が容易になったと思われます。古墳時代後期になると、竪穴を掘らずに柱を掘立柱とした平地式住居が現れます。これは朝鮮半島からの渡来人が伝えた住居の形式で、近畿地方の渡来人が多く住む集落で造り始められてやがて全国に広がっていきました。

竪穴住居の終焉 その終わりは、筑後地方の場合、奈良時代の終わり頃から平安時代初め(8世紀後半~9世紀前半)です。寒冷な東北地方では室町時代まで造られた例があります。

平城宮跡第一次大極殿の柱穴と重なり(宮本・穂積1986より)

2 )掘立柱建物

様式の導入 掘立柱建物は、縄文時代の初めに中国大陸から伝わり、縄文時代を通して主に日本列島の東側で建てられました。北部九州には弥生文化とともに新たな建築技術として渡来しました。弥生~古墳時代にかけては、主に神殿や豪族の居館を建設する際にこの形式の建物が採用されました。その後、飛鳥時代や奈良時代には、仏教とともに大陸から伝わった新たな建築様式が宮殿や寺院に採用されましたが、天皇が住む内裏や貴族の住宅は、この伝統的な掘立柱形式で建築されることが一般的でした。

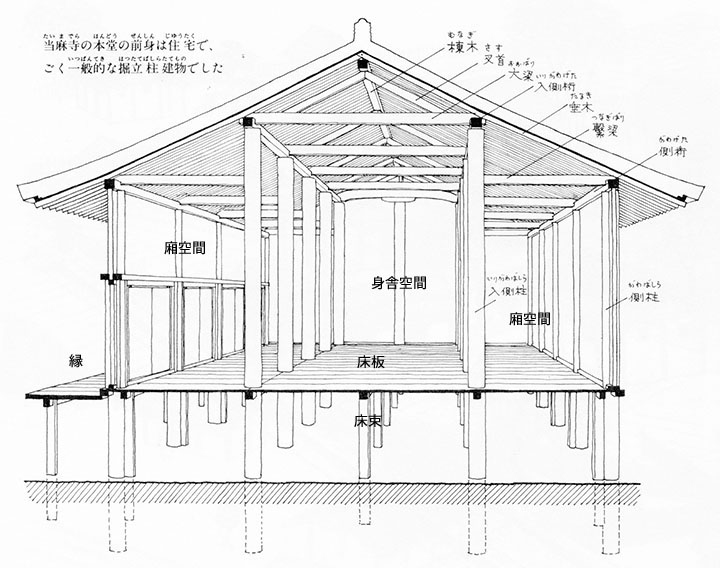

掘立柱建物(二面廂)の構造例。部材の名称は礎石建物も同じ(宮本・穂積1986に加筆)

構 造 掘立柱建物の最大の特徴は、直接柱を地面に埋めるため、支えがなくても柱が自立する点です。このため、細く軽い材でも建築可能となります。反面、柱を土中に埋めるので、腐りやすいという欠点があります。飛鳥時代の宮殿が天皇の代替わり毎に、場所を変えて新造されたのは、この性質が一因とされています。また、古代の掘立柱建物が現存しないのも、このためです。

因みに、柱掘形にはどれくらいの作業量が必要でしょうか。これには『延喜式』木工寮の記述が参考になります。これによると、作業員一人が一日に掘削する量を5尺立方(硬い土では4尺立方)として

います。一尺は約30cmですから、おおよそ1.5 立米となります。宮殿や役所の柱穴では、一辺が1~1 .5mの規模のものが多くありますから、一人が一日がかりで柱穴を掘ったものと推定されます。

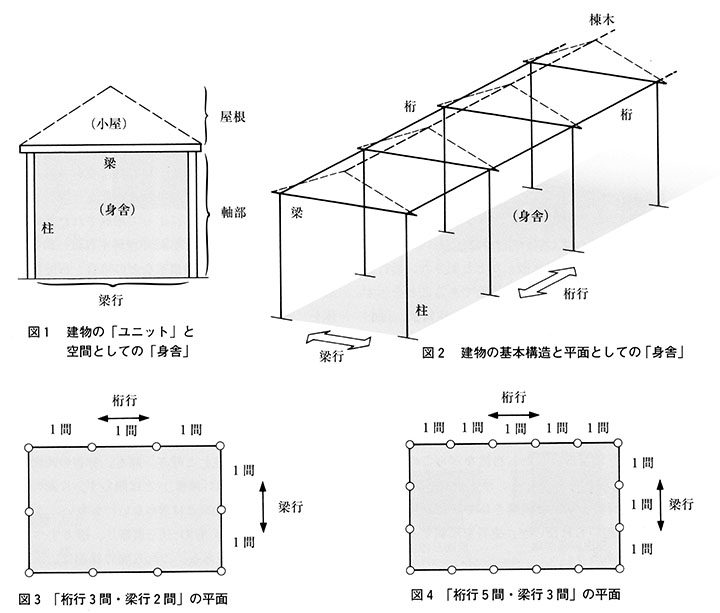

古代建築の基本構造と平面規模の表し方(山中編2003より)

掘立柱建物・礎石建物にも共通する上部構造を見ていきましょう。古代の建物が占めるひとつの領域を「平面」といい、そこから立ち上がる立面が建物の「構造」と呼びます。その構造は2本の柱とその上部に掛けられた水平材の「梁(はり)」、その上部に屋根を乗せるための小屋組が基本ユニツトです。これをある一定の間隔で並べて、柱の上部を水平材の「桁(けた)」で連結していけば、建物の基本的な

構造が完成します。この時の梁の方向を「梁行」、桁の方向を「桁行」といいます。

このような建物の規模を表示する場合、外観で柱と柱の間を数えて、「桁行〇間、梁行〇間」のように数えます。すなわち間数(まかず)は、桁・梁行の柱の総本数よりも1つ少ない数になります。因みに後世、「間」が寸法の単位になるので、それと混同しないように注意が必要です。

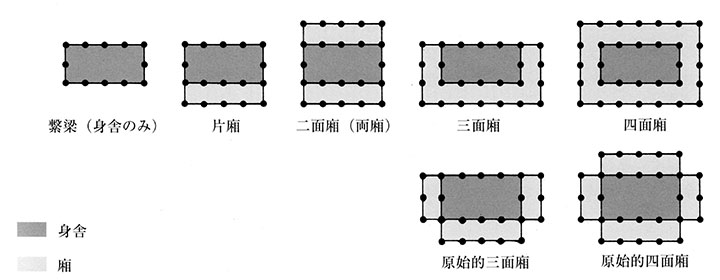

また、屋内空間を拡大する場合、理論的には桁行を増やしていけばよいことになりますが、梁行き方向に拡大するにはどうしたらよいのでしょうか。この場合、このまま梁をのばすことが不可能なので、その外側にやや短い柱を建て、基本ユニツトと水平材で繋ぎます。これを「繋梁(つなぎはり)」とよび、基本ユニツトの梁を「大梁(おおはり)」と呼んで区別します。このような拡大部分によって付加された空間を「廂(ひさし)」と呼び、基本ユニツトの空間を「身舎(もや)」と称します。

古代の建築はこの身舎と廟による空間構成で成り立っています。もっとも、廂のつかない建物の方が一般的です。いずれの場合も、外観に現れる建物周囲の柱を「側柱(がわばしら)」と呼びます。廂を持つ建物の場合は、身舎の柱を「入側柱(いりがわばしら)」と呼んで区別します。

廂付の建物には、桁行や梁行のいずれか片側に廂がつく片廂建物や、両側につく二面廂建物、すべての面につく四面廂建物などがあります。廂が付くと、身舎自体の小屋組も高くする必要があり、通常、廟の付かない「側柱建物」(注:従来の建築学の用語とは異なる。近年、「無廂建物」と呼ぶ方向にある)

よりも屋根が高く、外見上も大きく異なってきます。これは、後述する屋根の形式にも関わっており、建物の格式を示す重要な要素となっています。

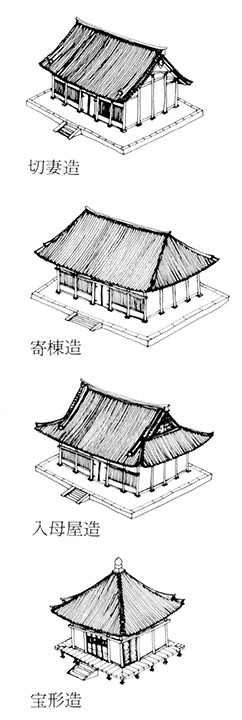

屋根の形(西1990より)

屋根の形式には、「切妻造(きりづまづくり)」「寄棟造(よせむねづくり)」「入母屋造(いりもやづ くり)」「方形造(ほうぎょうづくり)」などがあります。身舎だけの側柱建物の場合、切妻造が一般的ですが、寄棟の可能性も残ります。片廂や二面廂建物の場合は、切妻造で身舎の屋根とは段差が付く屋根形式である場合が多いようです。四面廂建物の場合は、切妻造にはならず、入母屋造か寄棟造となります。逆に入母屋造はこの平面形式でしか、成り立ちません。ここからも、格式の高い建物にしか採用されない形式であったといえます。四面廂建物は、内裏正殿、大極殿、国庁正殿、寺院金堂・講堂などの重要な建物に限定されています。西海道でもわずか130例ほどしか確認されていません。これは発掘された全建物のうちのわずか数%にしか過ぎないです。なお、掘立柱建物の屋根材は、茅や板、槍皮などで葺かれ、大変軽いのが特徴です。軽量なために、掘立柱構造でも不動沈下を起こしにくいのです。

廂の諸型式(山中編2003より)

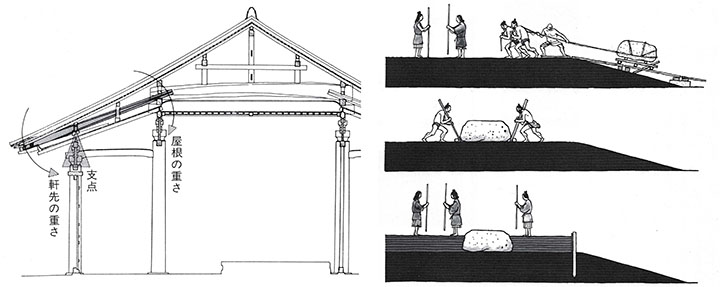

3 )礎石建物

構 造 従来の日本の建築は竪穴住居や掘立柱建物でしたが、仏教が伝わる際に、中国式の建築も伝わってきたことは先に述べました。この建築様式では、屋根の上に土で作った重い瓦を大量にのせます。礎石建物は、掘立柱建物と違い柱の根元が固定されていないので、強い横力が加わると、ずれたり倒壊したりする恐れがあります。そのため屋根の瓦の重量や上部構造材・柱自体の重さによる荷重で、柱の横移動を防いでいるのです。一方で、その重量を支える数多く太い部材と深い軒にかかる加重を分散させる複雑な組み物を編み出す必要がありました。そして柱の下に

は、重い加重を受け止める礎石(接地面積が大きくなるため、掘立柱と比較して地耐力が大きい)と不動沈下を防ぐための頑丈な地盤(基壇)が造られていました。

(図左)法隆寺の桔木(はねぎ)(西1990より)と(図右)基壇版築・礎石の据付工事(西岡ほか1980より)

建築の工程 比較的簡素な構造の奈良法隆寺食堂(じきどう)を参考に見ていきましょう。図9の 掘立柱建物よりも、やや複雑で屋根の加重にたえる構造となっています。

①まず礎石の上に柱を立てます。この時代の柱は円柱が正式で、四角い柱は重要性の低い箇所にしか 使用しません。柱の頂部には、あらかじめ水平方向に頭貫で繋ぐための溝状の掘り込みが施してあります。

②柱の上端部に水平材の頭貫(かしらぬき)を落とし込んで柱同士を繋ぎます。通常その長さは1~3間分ほどです。下端部には水平材の地覆(じふく)をはめます。

③桁行の頭貫の下部に「長押(なげし)」を外側から打ち付け、身舎の入側柱と廟の側柱とを繋貫で連結します。

④それぞれの柱の上に「斗(ます)」を乗せ、斗と斗の上に大梁・繋梁を掛け渡します。

⑤大梁の上に「叉首(さす)」、叉首と斗の上に「肘木(ひじき)」を乗せます。

⑥肘木の上に桁を掛けます。桁は柱間3間分位の長さの材を連結して使います。

⑦屋根の骨組みとなる「垂木(たるき)」を掛けます。この上に「野地板(のじいた)」を張り、乗せると屋根が完成するのです。

比較的簡素な構造の法隆寺食堂(鈴木・渡辺1974より)

複雑な組み物で屋根と軒を支える唐招提寺の金堂(奈良市五条町)

このように古代の礎石建物は、頭貫や大梁・繋梁などの横材や壁・窓などを入れることによって、ようやく柱が固められています。古代の礎石建物の場合、柱自体が太く、それにあわせて壁も厚いので、

比較的簡素な構造でも屋根からの荷重に耐え、建物が安定しているのだと考えられます。

復元された基壇建物の例(平城宮大極殿・奈良市佐紀町)

復元された礎石+掘立柱構造の四面廂建物の例(鞠智城跡・熊本県山鹿市菊鹿町米原)

復元された掘立柱建物の例(鞠智城跡・熊本県山鹿市菊鹿町米原)

現存する側柱建物の例(海龍王寺西金堂・奈良市法華寺町)

参考文献

稲葉和也・中山繁信1983『日本人のすまい一住居と生活の歴史一』彰国社

太田博太郎1969 『日本建築史序説』増補第2 版、彰国社

小津太郎2012「西海道における四面廟建物の様相」『四面廟建物を考える』独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

工藤圭章1976「古代の建築技法」『文化財講座・日本の建築』2、古代II・中世I 第一法規出版

小泉和子・玉井哲雄・黒田日出男編1996『絵巻物の建築を読む』東京大学出版会

鈴木嘉吉・渡辺義雄1974『法隆寺・東院伽藍と西院諸堂』奈良の寺2 岩波書店

竹中大工道具館編1989『竹中大工道具館・展示解説』

西和夫1990 『図解・古建築入門一日本建築はどう造られているか一』彰国社

西岡常一・宮上茂隆・穂積和夫1980『法隆寺一世界最古の木造建築一』草思社

宮本長二郎・穂積和夫1986『平城京一古代の都市計画と建築一』草思社

宮本長二郎2001『日本の美術』420 原始・古代住居の復元、至文堂

宮本長二郎2007『日本の美術』490 出土建築部材が解く古代建築、至文堂

山中敏史編2003『古代の官衝遺跡』I遺構編独立行政法人文化財研究所・奈良文化財研究所

※久留米大学の選択必修科目「日本考古学」の講義資料より一部改変。

・著作権は著者が所有します。引用の際は、出典を明示してください。

・個人の研究目的における利用以外の一切の複写を禁止します。