小 澤 太 郎

南谷水門の現況(2017年3月4日撮影)

Ⅰ.はじめに

小林庄次郎によって「高良山神籠石」が学界へ紹介されたのは、今からちょうど110年前の1898年(明治31)のことであった。以来、その機能をめぐって「霊域説」と「山城説」が発表され、長らく論争が続いたことは周知のとおりである(宮小路・亀田1987)。その後1963年(昭和38)に至って、鏡山猛らが「おつぼ山神籠石」を発掘、版築土塁・四脚門等を確認した(鏡山ほか1965)。朝鮮式山城に見られるこれら諸施設の検出により、「神籠石」が古代山城であることは広く認知されるようになった(小田1983)。

高良山城については小林の紹介後、1930年(昭和5)に詳細な踏査記録が発表されている(武藤・石野1930)。そして1953年(昭和28)11月には国指定史跡となった。史跡指定や公有化についてまとめた報告書(樋口・塚本1977)、研究史や概要を紹介した論考(樋口1981)などが提出されたものの、本格的な発掘調査が実施されておらず、依然実態が不明確なままである。

このような中、筆者は2007年(平成19)2月に熊本県立歴史公園鞠智城・温故創生館で「高良山神籠石」について講演する機会があった。このため、あらためて高良山城について踏査を実施したところ、列石線において後世に改変されている箇所が多く見られることが判明した。また、南谷水門の構造と規模についても新たな情報を得ることができたのでここに紹介し、若干の検討を加えたい。

Ⅱ.立地と周辺環境

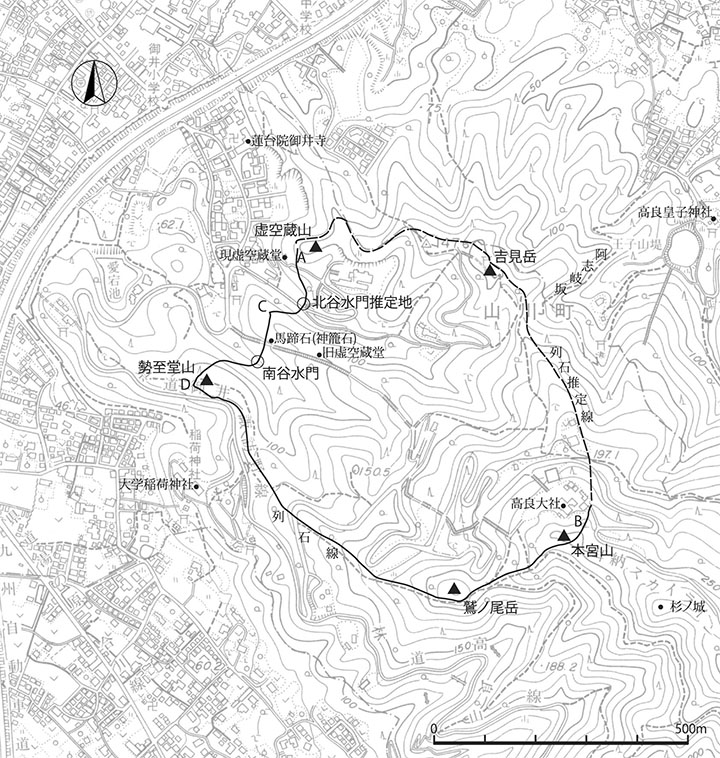

阿蘇外輪山に源を発し有明海へと注ぐ筑後川の中流左岸には、東から西へ連なる水縄断層系の活動により形成された耳納山地が横たわる。その西端部には、高良大社が鎮座する高良山(標高312m)が位置し、広大な筑紫平野のくびれ部に向けて半島状に突出する。北側を流れる筑後川は、水上交通路としても重要な位置を占め、麓には駅路や伝路、「藤山道」などの陸上交通路が集中する。2km圏内には筑後国府跡・同国分寺跡など古代筑後国の中枢施設が所在し、南西約3㎞には「藤山道」を遮断するように上津土塁跡が存在する。中世には、高良山山頂の毘沙門岳城や本宮山の東に隣接した杉ノ城、神籠石北側列石推定線上に位置する吉見岳城をはじめ多数の山城が築かれている。

以上のことから、高良山城およびその周囲が古代以来、政治・経済・交通・軍事などの要衝の地であることがわかる。

さて、高良山城の列石線は同山の西斜面にある5つの峰にまたがって構築されている。高良大社の背後にある本宮山(標高253m)東斜面を仮に起点とすれば、まず南西の鷲ノ尾岳(標高220m)南側へと下ることになる。それから、南西端の勢至堂山(標高115.3m)へ至り、次に北へ方向を転じると南谷を取り込みながら旧虚空蔵堂の尾根へ、さらには北谷を経て北西端の虚空蔵山(105.8m)に達する。しかしここから本宮山までの北側半部の列石線が未確認となる。地形から判断すると、尾根筋の外縁部を辿って吉見岳(147.6m)に至り、そこから本宮山から延びる尾根の北側斜面を登り起点へと戻る。いわゆる「傾斜囲繞型」(略称「傾囲型」)(葛原1981)とよばれる形式である。

第1図 高良山城平面図

Ⅲ.高良山城の概要

列石線の最高所は本宮山の東斜面(標高251m)、最低所は北谷水門推定地(標高約65m)と南谷水門(標高約67m)にあり、比高差は180m以上ある。確認できる列石線長は1、517m、北側の推定線を加味すると2.5km以上となる。城裏面積は約355、000㎡である(樋口1981)。

列石は立方体の切石を使用している。その大きさは、高さ70cm前後、幅約15~320cm(80cm前後のものが多い)、奥行き20~120mほどである。前面と側面、上面の一部にノミ調整やハツリによって表面を円滑にした痕跡が残る。主石材として高良山一帯の母岩である片岩が使用され、一部安山岩や滑石も使用されている。

石積の基本は1段並列である。しかし、北谷水門推定地の北・南側斜面、旧虚空蔵堂西コーナーには板石や横長の石材を2段に積んだ箇所があり、南谷水門の南斜面にも2~4段積み箇所がみられる。列石前面の傾斜角は70~90度で、他の神籠石型山城で見られる切石前面上縁部のL字形の切り欠きは見あたらない。また、勢至堂山西側や大学稲荷神社北側付近では岩盤の露頭を整形加工したり、窪みに加工石材を埋め込んだりして、列石と上縁・下縁や面を揃える場合もある。全体的な傾向として、列石線の下縁ラインは不揃いであるのに対して、上縁ラインは揃っており、斜面では土地の傾斜と列石線上縁ラインとが平行となる場合が多い。

土塁は北谷南側斜面、勢至堂山の北・西側、大学稲荷神社北側、鷲ノ尾岳西斜面、本宮山東斜面などで、内托式の痕跡が認められる。

水門は南谷に存在する。北谷にも存在した可能性は高いが現存しない。北谷の南側と北側それぞれの斜面を下ってきた列石線が谷底付近にたどり着くと、両端部は緩やかにカーブを描いている。そこは地形の変換点となり、等高線の間隔が詰まる。したがって、付近に北谷水門の位置を想定することができよう。両水門(推定地)ともに、列石線は凹曲線状に谷の上流側へ入り込み横矢が掛かるようになっている。

城塁は基本的に曲線で構成されるが、旧虚空蔵堂西側および、勢至堂山南西側には列石線がほぼ直角に方向転換する折れの箇所がある。前者は北谷水門の南側斜面を登りきった尾根上に位置する(第1図C)。そこから列石線は南に折れて標高を4mほど下げ、尾根の鞍部を横断しながらしばらく水平に走行した後、南谷方面へ傾斜し下がっていく。後者についても、南谷水門の南側斜面を登ってきた列石線が勢至堂山の南西で一旦最高所に達する(第1図D)。このコーナー部分の列石は上面をほぼ水平に揃えて据えられ、その隅角には長辺1.2m、短辺80cm、高さ85cmの大形石材を母岩上に設置する。これら2ヶ所のコーナー部は、水門に隣接し周囲では最も高い位置に立地するなど見晴らしがよく、重要な施設の存在を伺わせるに十分な立地である。現地訪問した大田幸博は、角楼のような施設を想定したが、極めて妥当な指摘だと思う。

写真1 虚空蔵堂東側列石線(北半分)

写真2 虚空蔵堂東側列石線(南半分)

写真3 虚空蔵堂東側列石線の石積南北境界部分

Ⅳ.列石線の改変

高良山城の築城以後、その機能を保持もしくは拡張するために、城内施設の補修や改修、新設工事等が実施されたであろうことは、想像に難くない。さらにはその機能停止以降、現代に至る長い年月の間に様々な要因から改変の手が加えられた結果、現在目の当たりにしている遺跡の姿となっているものと考えてよい。

ここでは、今回の踏査で明らかになった虚空蔵堂東側の列石線と、1962年(昭和37)と1978年(昭和53)に発掘調査が行われた本宮山東側列石線の例について述べたい。

1.虚空蔵堂東側列石線(第1図A)

この部分の列石線は、北谷の水門推定地に向けて南側に傾斜を下げていく。ところが、列石の状況を観察していくと、北側の虚空蔵堂側と、それに至る南側の参道に面した石列では明らかな並べ方の差異が見られた。

すなわち南側では、長辺が1m以上の横長石材を置き上面幅15~80cm程度の小形~中形の切石を立てて並べる。隣接する石材同士の下縁ラインは揃わず凹凸が見られるものの、上縁ラインはおおむね揃えられて連続する(写真2)。

一方の北側では、上面幅30~80cm程度の比較的大きさが揃う中形の石材を用い、長さ約11mに渡って立てて並べる。しかし、石材の上縁・下面ラインともに揃わず階段状となる(写真1)。

この明らかな列石のつくりの差異は、それが据えられた基盤の違いに対応している。前者は露頭した母岩上に据えられているが、後者は扁平な片岩を平積みした高さ2.2~3.6mの石垣の直上に並べられているのである。この石垣は明らかに後世に積み上げられたものであり、列石線が大掛かりに改変されていることがわかる(写真3)。因みに虚空蔵堂南側の参道脇では、列石の上部に同様の石垣が構築されている(写真2)。樋口一成によれば、指定地の公有化が進められた昭和40年代後半には、すでに現在と変わらぬ状態であったという。では、いつ改変が行われたのかということが問題となる。

虚空蔵堂は高良大社参道脇の伊勢社の下にあったものを現在地に移したといわれる(稲次1934)。「寛文十年久留米藩寺院開」(1670年)によれば、当時高良山神宮寺の高隆寺などとともに旧虚空蔵堂建物は破却された状態であった。しかし、1755年(宝暦8)には高良山五十三世座主寂信が虚空蔵堂本尊を修復している(註)。この宝暦年間には高良山の諸堂が相次いで新築もしくは再興されており、本尊とともに虚空蔵堂建物が復興された可能性は十分考えられる。

その後の足取りは長らく不明となるが、1929年(昭和4)作成の地図では現在地に記されていることから、少なくともこの間に移転したことは間違いない(武藤・石野1930)。可能性として考えられるのは、明治初頭の神仏分離の後であろう。1869年(明治2)、高良山は全山廃仏毀釈の嵐が吹き荒れ、寺院はほとんど姿を消した。現在虚空蔵堂を管理する旧座主本坊の御井寺が再興されるのは1878年(明治11)のことである。これと時を経ずして、虚空蔵堂も再興されたのではなかろうか。東側の石垣の築造と列石線の改変もこれと同時か、もしくはこれ以降に行われたと思われる。

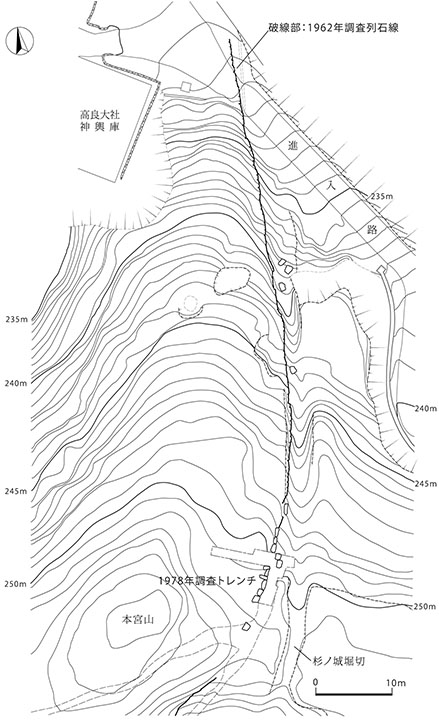

第2図 本宮山東側列石線と調査地点の位置

2.本宮山東側列石線(第1図B)

a)1962年(昭和37)の調査(第2図)

耳納スカイラインより高良大社境内への進入道路を新設する際に、従来北東の列石線起点とされていた列石から更に北側へ延びる列石8個が発見された(波多野1974)。列石線は約18°で北に傾斜して下がっており、その北端部は神社北側の石垣に達する。更に北側は急崖であり、これ以上の延びは確認されていない。

石材は長さ0.6~1.1m、高さ65~80cm、奥行き35~50cm程度の大きさである。列石下縁を揃えるように並べられているため、上縁ラインは揃わず凹凸が見られる。

第3図 本宮山東側列石線地区のトレンチ平面・断面図

写真4 本宮山東側列石線と堀切

b)1978年(昭和53)の調査(第2・3図)

1953・54年(昭和28・29)の水害で被害を受けた箇所の列石復旧保存工事に先立って行われた基礎調査である。『史跡高良山神籠石保存修理事業実績報告書』(久留米市教育委員会)をもとに以下記述する。

トレンチは列石転落部に列石線と直交するように設定された。その結果、列石背後は幅約6.5mに渡って掘り窪められ、列石自体も、地山上に堆積した厚みが0.4~1.3m程もある礫混じりの黄褐色土層上に据えられていることが判明した。この層中の遺物として土師器細片が26点出土したが、うち回転糸切りの底部調整を施すものが2点程見られた。

また列石線の前面は、それに沿う形で幅3m程の溝状に掘り込まれている。列石線の東側には中世山城の杉ノ城跡が隣接しており、これはその堀切に相当する(磯村ほか編1974)。覆土中からは玉縁口縁の白磁碗や龍泉窯系青磁片、瓦器椀など12~13世紀代の遺物が出土している。このことから、平安末~鎌倉初期以降に列石線が造りなおされていることは明らかである。1962年調査地でも列石上縁ラインが揃わないことを考慮すると、本宮山東側の列石線は広い範囲で改変を受けているとの感を強くする。

写真5 南谷水門石塁全景

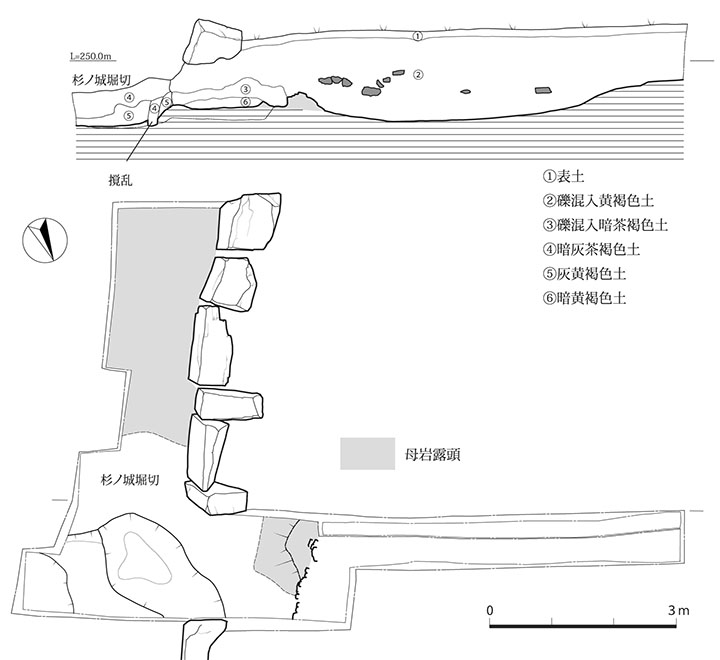

Ⅴ.南谷水門の規模と構造

本水門は1930年にその一部が発掘されるまで、3mほど堆積した土砂に埋没していた(武藤・石野1930)。しかし既に石材のほとんどが流出しており、城外側の石積の基底部4石と谷北側の二段目の石材が見られるのみである(樋口1981)。その後、近年たびたび襲う集中豪雨によってその姿があらわになりつつある。

さて、高良大社参道より凹曲線を描きながら下ってきた列石線は、谷付近で夾築式の水門石塁と接続する。石塁は直線的に延び、谷の南岸へ達している。南岸付近を流れる渓流部分を中心に石材が流失しており、石塁自体は大きく破損している状態である。しかし、幸いなことに損壊箇所を観察することによって、ある程度の構造と規模が判明する。

渓流部分には石塁前面石積の基底部であると思われる大形の石材が3個並列する。最も大きいもので長さ1.2m、高さ50cm以上、奥行き1.05mを測る。渓流の北岸には階段状に残存する石積が面を揃え8段程度認められるが、石材の大きさは長さ80cm、高さ50cm程度で、基底部のそれよりも小振りである。石材は片岩の他に安山岩の切石も見られる。前面の石積はこのような方形の切石を使用し、垂直に近い角度で積み上げを行う。しかし布積というより縦目地が通る重箱積に近い印象である。谷の北岸側は地形の傾斜に沿って、石積の横目地も傾斜しているが、谷底付近では目地が水平に近くなり約5.5mで南岸に至る。南岸は母岩露頭を整形し石積前面に揃え、取り付き部分を鍵形に加工している。そこから少し渓流を遡れば、石塁背面の石積基底部と思われる石材3個と、2段分の石積を確認することができる。この城内側の石積も方形の切石を使用しているが、前面の石材と比較すれば小振りである。こちらも面を揃え、垂直に近い角度で積み上げている。

石塁芯部は石築で、拳大~人頭大程度の片岩角礫が堆積している。断面観察では基底部からの高さ約1.5~2mまではこのような石材で構築しているが、上流側のものがより大振りである。石築の上部では礫をほとんど含まない土砂もしくは褐色粘土を積み上げる。ただしこれについては、石積の崩壊状況や包含する遺物などからみて積土ではなく、1930年以前から谷へ流入していた堆積土砂である可能性もある。

以上から判明する南谷水門の石塁の推定規模は、長さ約13m、高さ約4.5m、基底部幅約9.5mである。なお、門道部や城門、通水施設については現時点では判然としない。

写真6 南谷水門前面の石積

写真7 南谷水門石塁前面側の石築芯部状況

写真8 南谷水門石塁背後の石積

Ⅵ.おわりに

ここまで、高良山城における列石線の改変と水門構造について述べてきた。以下では、本文中で紹介した事例を含めながらまとめたい。

まず、北側斜面に沿う列石線が未検出である点について、その一部が『日本書紀』天武七年条(679年)に記載のある筑紫国で発生した大地震により崩壊したとする説がある(松村1994)。高良大社背後の本宮山東斜面列石線の北端部に位置する1962年調査地北側は急崖となっており、松村の指摘するように円弧摩擦滑りによる斜面の崩壊跡と見られる。

次に、1978年の発掘調査で判明したように、平安末~鎌倉初頭頃には同列石線において、新たな積土上に石材を設置するなどの大規模な改変が加えられていた。これについては少なくとも南北時代には、杉ノ城の堀切の一部として利用されていたものと思われる。

近世初頭に書かれた「高良山八葉石記」によれば、1675年(延宝3)、高良山五十世座主寂源僧正が、半ば埋没していた列石線を3ヶ月近い日数をかけて発掘しその保存を図ったという。高良山の顕彰のために掘り出したもので、破壊の意図はないだろう。しかし現在、列石線の前面部分は一段低い状態であり、列石のほとんどがその下縁ラインを露出している。これは寂源が「八葉石」(神籠石列石)を神域の結界と考え発掘したために、列石の検出を目的とした結果ではないかと想像している。

その後、明治に入ると、復興した虚空蔵堂の東側斜面造成の際、石垣上に列石が並べ直されたことは既に述べたとおりである。

さて、戦後は相次いで自然災害にも見舞われている。まず、1953年(昭和28)6月の大水害、更に翌年9月に来襲した台風12号による豪雨で、勢至堂山~鷲ノ尾山南側を中心に計47個の列石が脱落している。更には、1972年(昭和47)7月の豪雨で土取りされた鷲ノ尾山南斜面を中心に断層亀裂が生じ、35個が落石している。列石線は大部分の石材が露出しているため、大雨などでは地盤が洗われ易い。これが転落現象が発生する一因であろう。その後、転石は元の位置に復旧している。ただし不安定な箇所は、石材の下に栗石を突きこんで埋め立てている。なお最近でも、2006年(平成18)6月の豪雨によって大学稲荷神社前の列石1個が車道脇に転落するなど、自然に起因する列石線の崩壊の危険性は今なお消え去っていない。

南谷水門についても同様の危険性がある。1930年の武藤らの発掘調査までは、ほぼ完全に土砂に埋もれた状態であったことは先述した。彼らは、城外側の石積を追いかける形で石塁前面をトレンチ状に掘り進めた。現在はこの発掘部分を伝い渓流に下りることができる。しかし、谷斜面に降り注ぐ雨は、ここや石塁上面部分をあたかも小さな滝のように流れ落ちている。このため、石塁前面や渓流部に面した断面部分は大雨のたびに浸食を受けている状況である。

写真9 高良山と高良山城遠景(北西から)

以上述べてきたように、高良山城はその機能停止後も自然もしくは人為的に改変の手が加えられてきた。そうした履歴を調査し把握することが、同遺跡の構造の解明とより正しい評価に繋がるものと考える。なお、2006年に転落した列石は今年度復旧工事を行う予定である。今後の本遺跡の維持管理や活用は我々の使命であるとの気持ちを新たに、ひとまず筆をおきたい。

謝辞

執筆にあたり、次の方々からご教示や関連資料の提供を受けました。

甘井智照・大田幸博・小鹿野亮・杉本岳史・堤 諭吉・樋口一成・松村一良・丸林禎彦・山口 淳・矢野裕介〈敬称略・五十音順〉

以上、記して心より感謝申し上げます。

註

寂信は高良山中興の祖と呼ばれる五十世座主寂源の意志を受け継ぎ高良山に植林事業を展開するなど高良山の発展に寄与した。この記事は本尊厨子の在銘より。現虚空蔵堂を管理する蓮台院御井寺住職甘井智照氏のご教示による。

参考文献

磯村幸男・阿蘇品保夫・森下 功・三木 靖編(1974)日本城郭体系、第18巻、福岡・熊本・鹿児島、東京:新人物往来社.

磯村幸男(1994)北部九州の古代防衛施設、城と館を掘る・読む‐古代から中世へ‐:119‐155、東京:山川出版社.

稲次成令(1934)高良山雑記、郷土研究筑後、2(3):2‐21、福岡:筑後郷土研究会會.

小澤太郎(2002)北部九州における神籠石型山城の配置.究班Ⅱ、埋蔵文化財研究会25周年論文集:439-448、福岡:埋蔵文化財研究会.

小田富士雄(1983)神籠石系山城研究の歩み、北九州瀬戸内の古代山城、日本城郭史研究叢書10:15-33、東京:名著出版.

鏡山 猛・小田富士雄(1965)おつぼ山神籠石、佐賀県武雄市史跡調査報告、佐賀県文化財調査報告書第14集、佐賀:佐賀県教育委員会.

草場啓一編(2008)阿志岐跡、阿志岐跡確認調査報告書、筑紫野市文化財調査報告書第92集、福岡:筑紫野市教育委員会.

葛原克人(1981)古代山城の特色、日本城郭体系、別巻1、城郭研究入門、東京:新人物往来社.

葛原克人(1984)朝鮮式山城、日本の古代国家と城:94-132、東京:新人物往来社.

波多野晥三(1974)高良山神籠石、久留米市埋蔵文化財調査報告書第7集:16‐18、福岡:久留米市教育委員会.

樋口一成(1981)高良山神籠石、久留米市史、第1巻:463-510、福岡:久留米市教育委員会.

樋口一成・塚本直次(1977)史跡高良山神籠石保存管理計画策定報告書、久留米市文化財調査報告書第15集、福岡:久留米市教育委員会.

松村一良(1994 )高良山神籠石、久留米市史、第12巻、資料編考古:555‐560、福岡:久留米市史編さん委員会.

宮小路賀宏・亀田修一(1987)神籠石論争、論争・学説日本の考古学、第6巻:93-122、東京:雄山閣出版.

武藤直治・石野義助(1930)高良山神籠石、福岡縣史蹟名勝天然記念物調査報告書、第五輯.福岡:福岡県.

挿図・写真出典

第1図:小澤作成

第2・3図:久留米市掲載許可図面に加筆・再構成し、小澤トレース。

写真1~9:小澤撮影

[付記] 地名「阿志岐(あしき)」について

筑紫野市教育委員会が発行した正式報告書では、旧称宮地岳古代山城跡が、「阿志岐城跡」と名称変更された(草場編2008)。大宰府から下れば正面となる高良山城の北側斜面から麓一帯も、中世から1876年(明治9)まで阿志岐村を称していた(現久留米市山川町本村一帯)。その地名のルーツは古く、初現として944年(天慶7)の「(筑後国)神名帳」御井郡の項に「阿志支神」の名が見える。また、同書には高良玉垂命神第八王子として「安子奇命神」の名も記載されている。「高良玉垂宮神秘書」には「阿支岐九躰ノ皇子ノ本地」とみえ、同村の王子山には高良玉垂神の九王子を祀る九体皇子大明神(現高良皇子神社)が所在する。このように10世紀にはすでに「あしき」の名称が存在し、しかも高良山や高良玉垂神とも極めて関係が深いのである。筑紫野市・阿志岐城跡の場合は、北麓に「蘆城駅家」跡に推定される御笠地区遺跡A地点が存在することや、現在宮地岳と称する山名についての検討などからこのような城名に落ち着いたようだ。葛原が指摘するように、「キ」は百済の古語で城そのものを指す(葛原1994)。例えば杷木城は「はき」、雷山城は「つづき」といった別称が伝わることからも裏付けられる。即断は出来ないが阿志岐城と同様、高良山城についても、この「あしき」の「き」という音が「城」を指し、これが本来の城名であった可能性もあるだろう。

*『九州考古学』第84号、九州考古学会、2009年11月刊より。

・著作権は著者が所有します。引用の際は、出典を明示してください。

・個人の研究目的における利用以外の一切の複写を禁止します。