小 澤 太 郎

久保遺跡から出土した黒色磨研土器(久留米市埋蔵文化財センター提供)

1.はじめに

艶やかな黒色の輝きを放つ壺や鉢の数々。展示ケース内でひときわ眼を惹くのは、久保遺跡から出土した壺形の「黒色磨研土器」だ。弥生時代前期末~中期前半頃(今から2,300~2,100年ほど前)のものと考えられている。

久保遺跡は、弥生時代から室町時代にかけての集落遺跡である。平成14~16年度に、中学校の校舎改築に伴って発掘調査された。そして今年(註:平成24年)3月、福岡県久留米市城島町の城島総合文化センターのギャラリーにおいて「いにしえの城島・久保遺跡展」と題して出土品の展示が行われた。展示の目玉は、なんといっても冒頭に紹介した壺形の黒色磨研土器である。

壺形の土器は、それ以前の縄文時代には無かった。水稲稲作文化とともに、朝鮮半島南部からやってきた渡来人が伝え、列島内でつくられるようになったものである。さらに、この土器はその名が示す通り、表面が黒く塗られ、ヘラ状の工具で細かく磨いて緻密に仕上げる。在来の弥生土器とは異なり、新たに渡来した朝鮮半島系の技術でつくられたものなのである。

今回は、この異色の土器、黒色磨研土器を通じて、筑後川下流域の渡来人と弥生社会の形成について考えてみたいと思う。

2.水稲稲作文化の伝来

弥生社会の原点となった水稲稲作文化は、どこからやってきたのだろうか。そのルートについては、いくつかの説があるが、中国長江下流域を発し、朝鮮半島南部を経由して、前950年頃、列島に伝来したとする説が現段階ではもっとも説得力がある。第一波の渡来だ。そして、北部九州を起点に、西日本を中心とする列島各地へと広がっていった。本格的な農耕社会、弥生文化の成立である。

その波及過程についての一般的な理解は、弥生時代研究の重鎮・下條信行さんの言葉に集約されている。

「稲作は縄文晩期後半に玄界灘沿岸の諸平野に伝来した。そして、晩期の内に東は中部瀬戸内にまで広がり、至近の距離にある有明海にも伝わったであろう(下略)」。

すなわち、菜畑遺跡や板付遺跡に代表される唐津平野から福岡平野にかけての地域を核として、瀬戸内から近畿へ、または、九州を南下して、各地へ伝播したという一元的な説明である。

果たしてそうなのだろうか。

久保泉丸山遺跡の支石墓群(佐賀市金立町、移設復元)

3.有明海沿岸地域における稲作の開始

近年の調査研究では、佐賀市久保泉丸山遺跡から出土した縄文時代晩期の土器に籾跡がついていることが判明している。また、明確な水田跡は未発見だが、吉野ヶ里遺跡では縄文時代晩期の地層から、大量のイネの植物珪酸体(プラント・オパール)が確認されている。植物珪酸体とは、植物の細胞内に珪酸が蓄積したもので、植物が枯れた後もガラス質の微化石として土壌中に半永久的に残る。

つまり、玄界灘沿岸地域で水稲稲作が開始された縄文時代晩期~弥生時代早期には、すでに有明海沿岸地域にも伝来していた可能性が高いのである。

一方で、久保泉丸山遺跡など、脊振山地南麓地域では、多数の初期支石墓が出現している。これは、中国東北部から朝鮮半島に見られる墓の様式で、当地域に導入されたのは、朝鮮半島南部のものとよく似ている。日本列島における分布域は、糸島半島から天草諸島に到る有明海沿岸を中心とする地域である。

福岡県文化財保護課の今井涼子さんによると、支石墓は前期末以降になると甕棺墓地の一角に造られるのみとなり、中期前半にはほぼ衰退する。筑後川中流~下流域にかけて点々と見られる支石墓は、主にこの衰退期のものである。渡来人が伝えた半島南部以来の伝統が、脈々と残っていたのである。

復元された渡来人の集落(土生遺跡、佐賀県小城市三日月町)

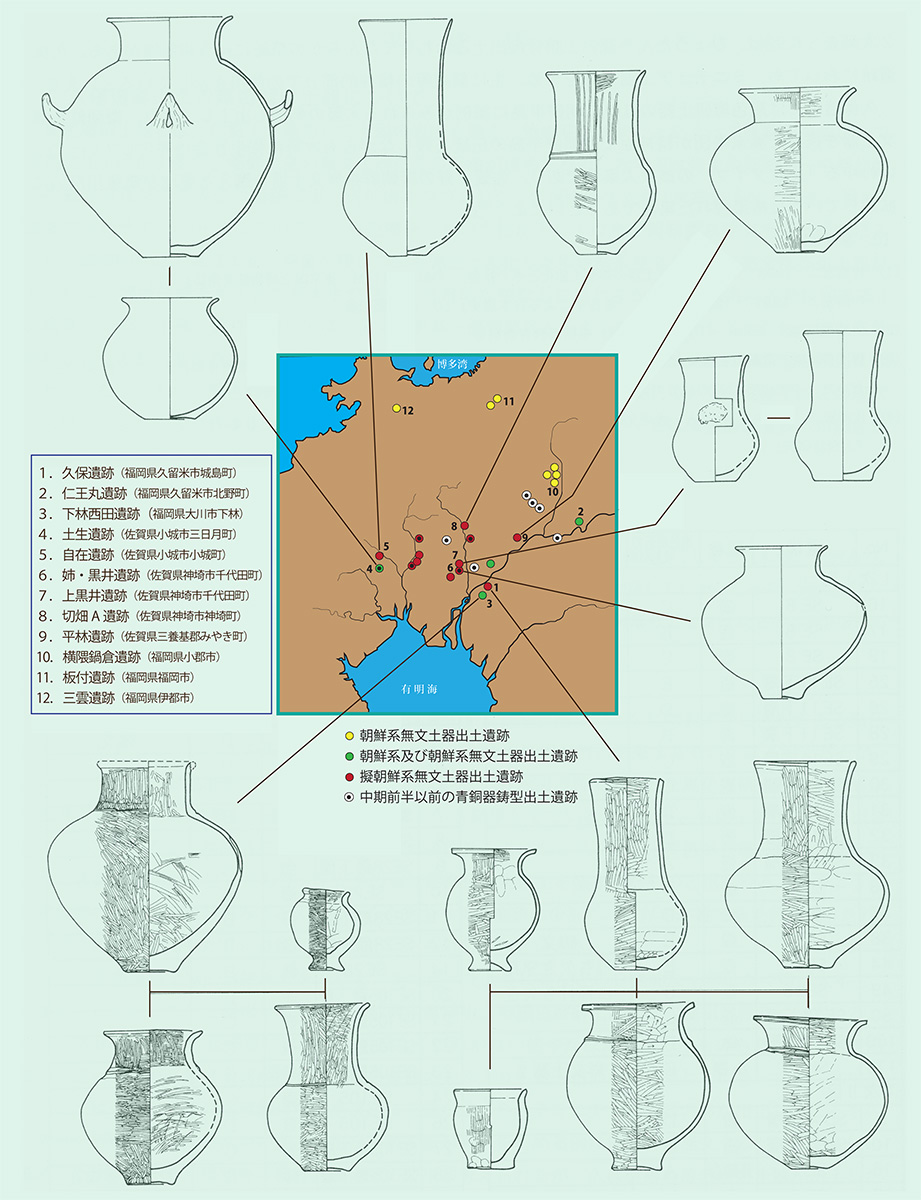

4.渡来人の断続的な流入と定着

有明海の北西岸に注ぐ牛津川を遡ること約10㎞、佐賀県三日月町の土生遺跡にたどり着く。この遺跡からは、水稲稲作が伝来して約600年後、前期末から中期前半にかけての朝鮮系無文土器や青銅器鋳型などが数多く出土していることでよく知られている。

出土した朝鮮系無文土器は、前期末の朝鮮半島の伝統を色濃く残した段階から、在地系の弥生土器に朝鮮系の技術を取り入れた折衷様式(黒色磨研土器)の段階を経て、弥生土器化していく。朝鮮系無文土器と青銅器生産の問題を長年追求する片岡宏二さんは、このような変化の過程から、既存の弥生集落に新たな渡来人たちが居住し、徐々に弥生人たちと同化していく様子がたどれるのだという。

朝鮮系無文土器の分布(久留米市教育委員会編『久保遺跡』久留米市文化財調査報告書第225集所収図面に加筆改変)

5.渡来人と青銅器の国産

片岡さんの研究によれば、有明海沿岸地域では、土生遺跡以外にも、渡来人の子孫たちが居住し続けた集落遺跡が多く見られるようだ。ここで注目したいのは、中期前半になると、このような遺跡から初期青銅器の鋳型を出土する例が多いことである。吉野ヶ里遺跡では坩堝や鞴の羽口などのほか、鋳造過程で生じる銅滓なども発見されている。すなわち、中期後半以降に春日丘陵を中心とする福岡平野で盛んになる青銅器生産に先んじて、青銅器の国産が開始されていたのである。

おそらく、朝鮮系無文土器を持ち込んだ渡来人とその子孫たちは、有明海沿岸地域に居住後も半島との窓口として、引き続き交流や交易に携わっていたのではないか。受け入れた集落の弥生人たちから期待されたのは、その交渉能力だったのかもしれない。そうした中で彼等が導入したものの一つが、青銅器生産の技術と工人だったのではないだろうか。その彼等も、やがて自分たちのアイデンティティを失い、黒色磨研土器さえも弥生土器と同化していき、徐々に弥生社会に溶け込んでいったのであろう。

久保遺跡から出土した木製剣杷(久留米市埋蔵文化財センター提供)

6.渡来系の人々が暮らす集落、久保遺跡

冒頭で紹介した黒色磨研土器を出土する久保遺跡も、渡来人の子孫たちが暮らす集落だったようだ。出土した木製剣把も半島に類例が求められるものである。また、南に隣接する大川市下林西田遺跡から出土した牛角状取っ手は、胎土分析から朝鮮半島産の可能性が高いという。半島からの渡来人が持参した土器の破片であろう。すなわち、有明海にほど近い筑後川下流域にも、第二波の渡来人とその子孫が居住する弥生集落が存在していたのである。

久保集落は、九州一の大河である筑後川の堆積作用で形成された自然堤防上にあり、その背後には広大な後背湿地を抱えている。集落域の標高は3~4mほどしか無く、これまでは遺跡の空白地帯とされてきた地域である。発見された遺構と遺物のほとんどが弥生時代前期末~中期前半の時期に属する。

遺構としては、主に収穫物や道具類などを収納する高床倉庫跡(高床住居の可能性もある)や井戸、ゴミ捨て穴と考えられる土坑、集落域を区画したり、排水の役割を果たしたりする溝などがある。

遺物には、黒色磨研土器をはじめ、在来の弥生土器、動物を狩るための石鏃、イネの収穫に使用した石包丁、脱穀に使う縦杵、木材の伐採や加工、さらには海産物加工に使用した石器などの道具類がある。他にも祭祀用の木器や、食用にしたと思われる動物の骨、炭化植物等など、種類も豊富であった。ただ残念なことに、青銅器生産を裏付ける遺物は出土していない。

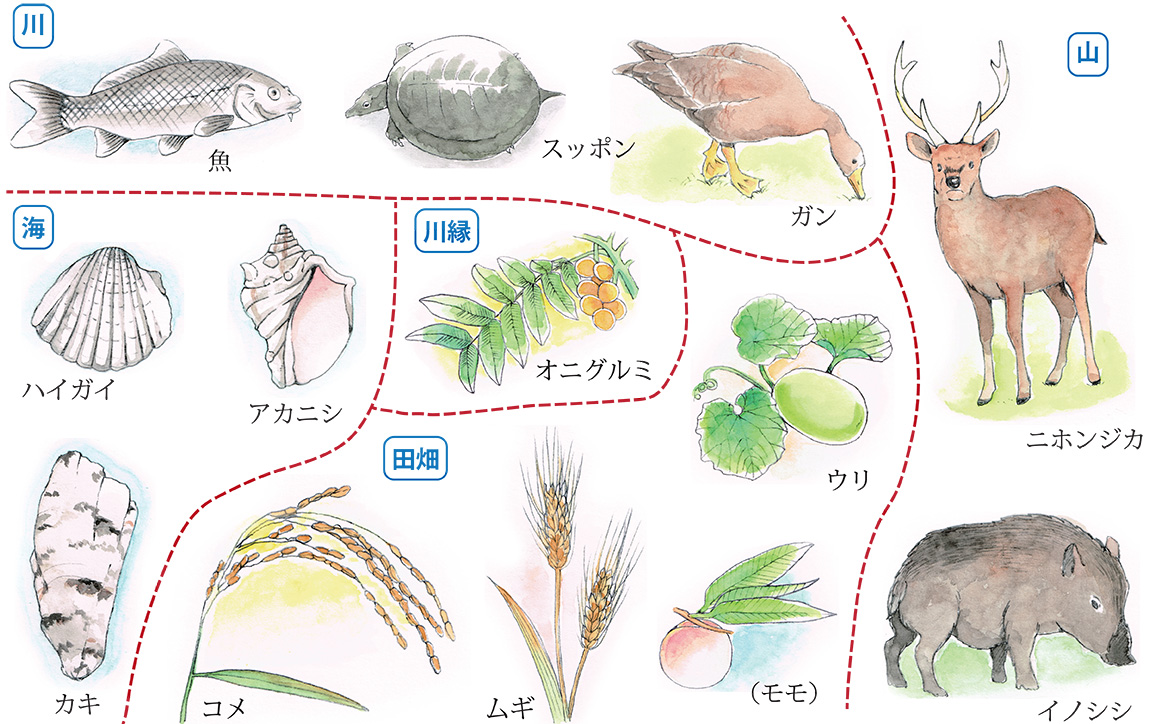

出土遺物から推定される久保遺跡「ムラ」の主な食糧(イラスト/TomomiA氏)

7.低湿地の開発

複数の土坑から採取した土壌サンプルに含まれるイネとムギの植物珪酸体(プラント・オパール)の存在は重要である。それが極めて大量に発見されたのである。石包丁や縦杵の出土とあわせて考えると、久保遺跡では、河口に近い集落の後背湿地でアシ原を切り開き水田を整備して、本格的な水稲耕作を行っていたことが推測される。久保遺跡で多数発見される井戸の掘削技術や、河川(古筑後川)に挟まれた低湿地帯を開発する新しい灌漑技術が、第二波の渡来人によって伝えられた可能性も十分考えられるだろう。

まさしく、現在の「米どころ」城島町農業への第一歩が、この時に踏み出されたといえる。

8.多角的な生業

しかし、弥生時代の水田の収穫量は、我々の想像以上に低かったとされている。弥生時代研究の第一人者、寺沢薫さんの推定によると、収量はせいぜい現在の四~五分の一程度にすぎないという。コメのみでは生活自体が困難な量である。

久保遺跡では、ムギの栽培を行っていたこともわかっている。ムギは比較的耐塩性が高く、海辺の一帯では有効な栽培植物であったろう。他にもウリやオニグルミといった食用植物の種子や核が出土している。

また、狩猟や漁撈も盛んに行っていたようだ。遺跡からはガンやカモ、魚類など周辺の水辺に生息する動物の骨が発見されている。また、矢の先につける石鏃とともに、イヌ・シカ・イノシシの骨も出土している。イヌを連れ、山辺のあたりまで狩りに出かけていたのだろうか。

動物考古学が専門の西本豊弘さんによると、下林西田遺跡から発見された動物骨は、ブタの幼獣~成獣のものだという。また、大川市酒見貝塚、久留米市三潴町塚崎東畑遺跡から出土した鳥類をニワトリとし、弥生時代の筑後川下流域では一般的に飼育されていたのではないかとも推測する。渡来人によって、家畜の飼育という縄文時代には無かった生業形態が持ち込まれていた可能性があるのだ。

因みに、前期に発生した環濠集落は、集落の周囲を濠で囲み、基本的にはその掘削土を外側に積み上げ土塁としている。土塁と濠はセットで集落の範囲を明示しており、外敵からの攻撃を塞ぐ防御施設とする認識が一般的である。しかし、防御的な観点からみると、濠は外側に巡らせてこそ、土塁との相乗的な防衛効果が期待されるのである。従って、内側に巡る濠の存在は、集落内からの外出を制限し管理するという正反対の意識を感じさせる。それが特定階層の人々であったのか、あるいは家畜であったのか、想像はつきない。

9.他村との交易

一方で久保遺跡では、マガキやアカニシといった貝類も大量に出土する。酒見貝塚でもこれらに加えて、テングニシ・ハイガイ・サルボウ・ハマグリなどが出土する。これらとともに、加工具と考えられるタタキ石や作業台に使用した石、煮沸用の甕形土器などが発見されている。調査者の佐々木隆彦さんは、組織的に貝類の加工がなされていた可能性を指摘する。

民族例では、カキを海水で煮詰めて天日で干すことが知られている。この加工品は、強い塩分を含み、貝の滋味が凝縮された調味料としても重宝されるという。また、下林西田遺跡からは、製塩に使用した土器が多数発見されている。

豊かな海洋資源を加工した製品は、自家消費のみならず、一帯の特産品として山辺のムラとの交易でも、積極的に利用されたに違いない。逆にもたらされたのは、山辺で採取される黒曜石やサヌカイトなどの石器の原材料だったろう。あるいは、シカやイノシシなども、そこで入手したのかもしれない。

久保遺跡上空から有明海方面を望む(久留米市埋蔵文化財センター提供)

10.おわりに

筑紫平野のあちこちに菜の花と満開の桜が交差する3月も末のある日だった。私が降り立ったのは、有明海の北岸、牛津川と六角川が合流する河口港の岸壁である。眼前は雄大な平原広沢、そして背景には悠々と連なる脊振山地が一大パノラマを繰り広げる。海路、半島経由で有明海へとたどり着いた渡来人たちの眼にも、真っ先にこの光景が飛び込んできたに違いない。

司馬遷が記した中国の歴史書『史記』には、秦の始皇帝の命を受け、東海中に不老不死の仙薬をもとめた徐福の話が記されている。彼は、童男童女や各種の技術者を連れ、五穀の種を携えて出航した。やがて平原広沢の地を見つけ、王となりその地へ留まったといわれる。近年の史料研究では、その記述の信憑性があらためて認識されつつあるという。徐福伝説は、武雄市・佐賀市・八女市など、有明海沿岸の各地に数多く伝わっている。

この平原広沢の地、まさしくこの筑紫平野がふさわしいのではあるまいか。筑紫平野の面積は、約1,200 ㎢、対して、弥生文化の先進地とされる福岡平野は、約250㎢にすぎない。この地への渡来人の断続的な流入と定着とを見たとき、有明海が半島・大陸との重要な交流窓口であったことを再認識せざるを得ないのである。

※本文中の弥生時代の年代表記は、国立歴史民俗博物館のAMS法による測定値を参考にした。

*『ふるさとの自然と歴史』第348号、2012年9月、社団法人・歴史と自然をまもる会発行より〔写真・図版追加、改変〕。

・久留米市教育委員会HP掲載許可書 29文財第319号 平成29年6月1日付

・著作権は著者が所有します。引用の際は、出典を明示してください。

・個人の研究目的における利用以外の一切の複写を禁止します。